Si el anciano no tenía dinero era relegado en la familia y le esperaba una final de su vida miserable.

En las clases superiores todavía quedaban ancianos, que por su situación económica, mantenían la facultad de hacer y deshacer en sus familias.

Mientras que conservaran la titularidad de los bienes familiares y mientras los hijos estuviesen esperando la herencia, la consideración de los mayores estaba asegurada.

Son varias las obras en las que las personas mayores hacían que sus familiares, que antes los despreciaban y se burlaban de sus costumbres austeras, aceptasen someterse a sus órdenes bajo la amenaza de desheredarlos.

El hecho es que en el siglo XVIII se produjo un retroceso de la preeminencia de las personas mayores dentro de las familias. De la gran autoridad que tenían los abuelos en las familias antiguas sólo quedaba el recuerdo.

En las obras ilustradas se retrataba a los mayores como ancianos venerables: de ellos se estimaba el consejo, pero no se les concedía la última palabra a la hora de tomar decisiones. Este lugar subordinado era un síntoma de que los

abuelos empezaban a sobrar en las familias. La política familiar de los ilustrados fue, en parte, responsable de esta postergación. Dado que habían potenciado la familia nuclear y reforzado la autoridad del padre sobre el conjunto de la familia, habían empujado a los abuelos a un segundo plano.

En las ocasiones en que los abuelos intentaban hacer valer sus antiguos derechos, acababan comprobando que los habían perdido definitivamente.

Fue el caso del abuelo paterno de Antonio Alcalá Galiano, hacia el cual el escritor confesaba sentir muy poco afecto. A Alcalá Galiano en su juventud le parecía chocante que la familia entera tuviese que besarle la mano como muestra de sumisión.

Para prevenir el tiempo en que por la edad una persona no podría trabajar y no tendría ingresos, los ilustrados recomendaban tener muchos hijos. Si los hijos eran educados en el respeto y en la solidaridad con la propia familia, se harían cargo de sus padres cuando se hicieran mayores.

A los ancianos sin medios económicos que no contaban con la ayuda de la familia, sólo les quedaba recurrir a la caridad pública para subsistir.

A estos ancianos se les englobaba dentro de la categoría de los pobres “buenos y verdaderos”, la cual incluía a los inválidos, los enfermos, las viudas con hijos y los huérfanos. Como los ancianos eran “pobres verdaderos”, había tolerancia para que pidieran limosna y les acogieran en algunas instituciones públicas como los Hospicios y los Hospitales.

Con todo, dentro de la categoría de pobres “verdaderos” los ancianos ocupaban el último escalón. Ello se debía a que, a diferencia de los niños y de las viudas, no se esperaba ningún beneficio de ellos. De ahí que en los Hospicios la situación de los ancianos era pésima.

Las autoridades eran conscientes de que no había dinero para hacer de los Hospitales lugares dignos y por eso recomendaban que los familiares cuidasen a los enfermos en sus propios domicilios.

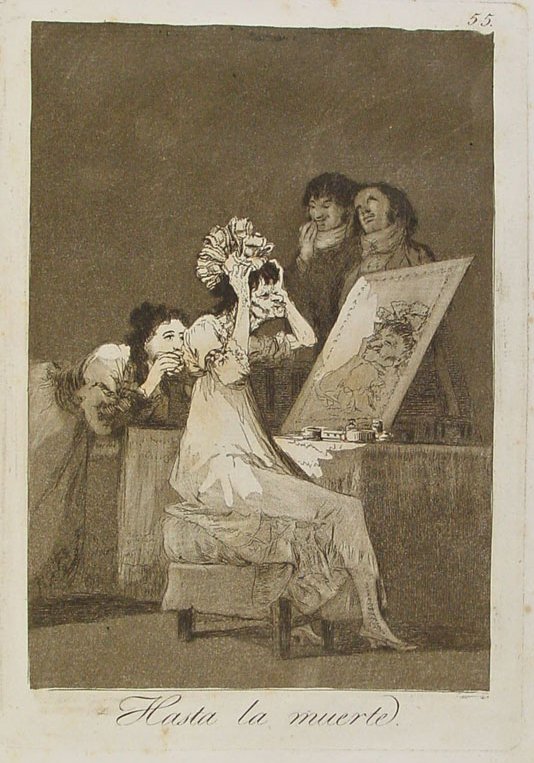

Ser anciano o caer enfermo en el siglo XVIII era una desgracia. Los ancianos eran culpables porque las familias y el Estado gastaban en ellos su dinero y su tiempo sin esperanzas de hacer rentable su inversión.

Además, en la Ilustración los ancianos retrocedieron en la consideración de la sociedad. Se había fomentado un modelo de familia más cerrado en el que sólo había cabida para el matrimonio y los hijos, y en el que los abuelos empezaron a estar de más.

Texto relacionado con el libro El viejo truco del amor