En el siglo XVIII algunos se oponían a la enseñanza elemental, porque pensaba que en las aulas los niños se acostumbrarían a la vida cómoda y después no querrían trabajar.

Los conocimientos necesarios para trabajar o desempeñar un oficio no se adquirían estudiando, sino con la práctica.

Una de las razones por la que los niños se ponían a trabajar a una edad muy temprana era que para la mayoría de los trabajos no se requería ninguna preparación previa, sino, simplemente, cierta resistencia física.

Para aquellos niños que entraban en un gremio tampoco eran necesarios los estudios; bastaban unos rudimentos elementales de escritura y de cálculo para avanzar en el aprendizaje del oficio.

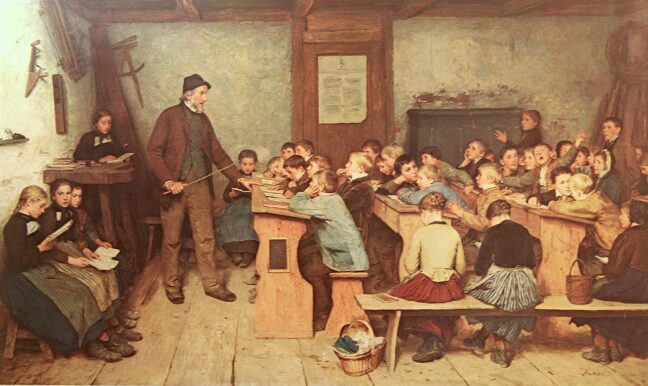

En el siglo XVIII se llegó, no sin titubeos y sin fuertes polémicas, a la convicción de que la enseñanza primaria debía ser universal y gratuita.

Fueron bastantes los ilustrados que la defendieron. Eran conscientes de que la producción se había estancado porque los campesinos y los artesanos reproducían técnicas que se habían transmitido sin cambios de generación en generación desde tiempos inmemoriales.

Con sólo que los trabajadores supieran leer, pensaban los ilustrados, serían capaces de aprender nuevas técnicas necesarias para mejorar e incrementar la producción.

Sin embargo, ni siquiera entre los ilustrados había unanimidad en la necesidad de generalizar la enseñanza primaria. Aunque no había duda de que ésta proporcionaría grandes ventajas sociales y económicas, planteaba un serio problema a corto plazo.

Quitar del trabajo a los niños para enseñarles a leer y a escribir suponía detraer una parte importante de la fuerza laboral disponible.

Hasta los niños que por ser muy pequeños no salían de casa, realizaban tareas que permitían que sus padres se dedicasen a actividades productivas.

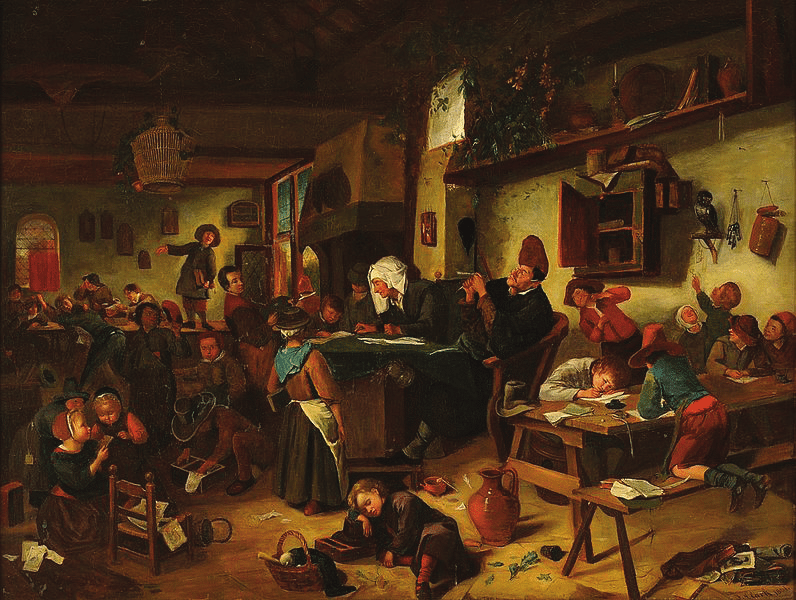

Estos planteamientos salieron a la luz en un debate que se suscitó cuando, en una asamblea de la Sociedad Económica Vascongada, varios socios bienintencionados propusieron premiar a los alumnos más aventajados de las escuelas elementales para campesinos pobres que sostenía dicha Sociedad. Esta propuesta provocó una áspera discusión.

A uno de los miembros de la Sociedad semejante idea le pareció un disparate. Este socio manifestó que, a pesar de que aceptaba disciplinadamente las directrices del gobierno de Carlos III que favorecían la generalización de la enseñanza primaria, no creía que fuera inteligente enseñar a leer a todos los niños.

Pero el que, además de que no trabajaban mientras estaban en la escuela, se les premiara por destacar por su esfuerzo intelectual le parecía, sin lugar a dudas, un tremendo error. Afirmó este socio que, si encima que se libraban de trabajar se premiaba a los hijos de los campesinos por estudiar, se sentirían estimulados para seguir en las aulas y nunca querrían volver a las duras faenas del campo.

De esta manera, acabarían prefiriendo la “ligereza de la pluma” a la pesadez del arado, y llegarían a pensar que “la comodidad de la vida sedentaria” estaba hecha para ellos, cuando su destino era ganarse el pan con el sudor de la frente.

Los socios bienintencionados le tranquilizaron respondiéndole que la cuantía de los premios nunca sería tan importante que hiciera abrigar a los campesinos la fantasía de que estudiar era rentable.

También le dijeron que no había que temer que los plebeyos hicieran su trabajo descontentos por haber estudiado un poco, puesto que los maestros tenían instrucciones de inclinarles hacia “el gusto y la costumbre del trabajo”.

En cuanto a que los niños abandonaran su trabajo para ir a estudiar, no había que preocuparse en absoluto. Se había diseñado la enseñanza de estos niños de tal manera que fuera compatible con los trabajos que ya debían de estar realizando en sus casas y en el campo.

Nadie había puesto en duda que el trabajo estaba antes que el estudio para los hijos de los campesinos.

Con la generalización de la enseñanza primaria no se buscaba que todos los ciudadanos fueran más ilustrados y más libres. Nadie había pensado que la enseñanza primaria fuera el primer paso para alcanzar una sociedad más justa con personas capaces de pensar por sí mismas y con aspiraciones de progresar en la escala social.

Por el contrario, los ilustrados querían, por una parte, dar la ración suficiente de conocimientos que permitiera a los trabajadores comprender instrucciones un poco más complejas y, por otra, favorecer que los súbditos fueran adoctrinados con mayor facilidad.

En el siglo XVIII el analfabetismo en España superaba el 70% de la población. El primer paso para implantar la enseñanza primaria obligatoria se dio en 1780 con la creación del Colegio Académico del Noble Arte de Primeras Letras que regulaba la enseñanza de magisterio. En años sucesivos se determinaron las enseñanzas que iban a recibir los niños de cada sexo.

A través de la imposición y la progresiva generalización de la enseñanza elemental, fue el Estado el que acabó por fijar el tiempo que duraba la crianza y la niñez. A partir de entonces, los niños tenían que ir a la escuela desde los siete hasta los diez años.

Consiguientemente, la crianza llegaba hasta los siete y la niñez hasta los diez. Por lo demás, la distribución de las edades no sufrió ningún cambio en la Ilustración.

Desde los diez años en adelante los niños ya podían dedicar todo su tiempo a trabajar, y era a los catorce años cuando se les exigía que trabajasen como si ya fueran adultos.

Texto relacionado con el libro El viejo truco del amor